胆のうがんの初期の発見は難しい!!

進行すると、みぞおちや右脇腹の痛みや黄疸(皮膚や目が黄色くなること)・体重減少などの症状も!

胆のうがんとは

◇ 胆のうがんとは

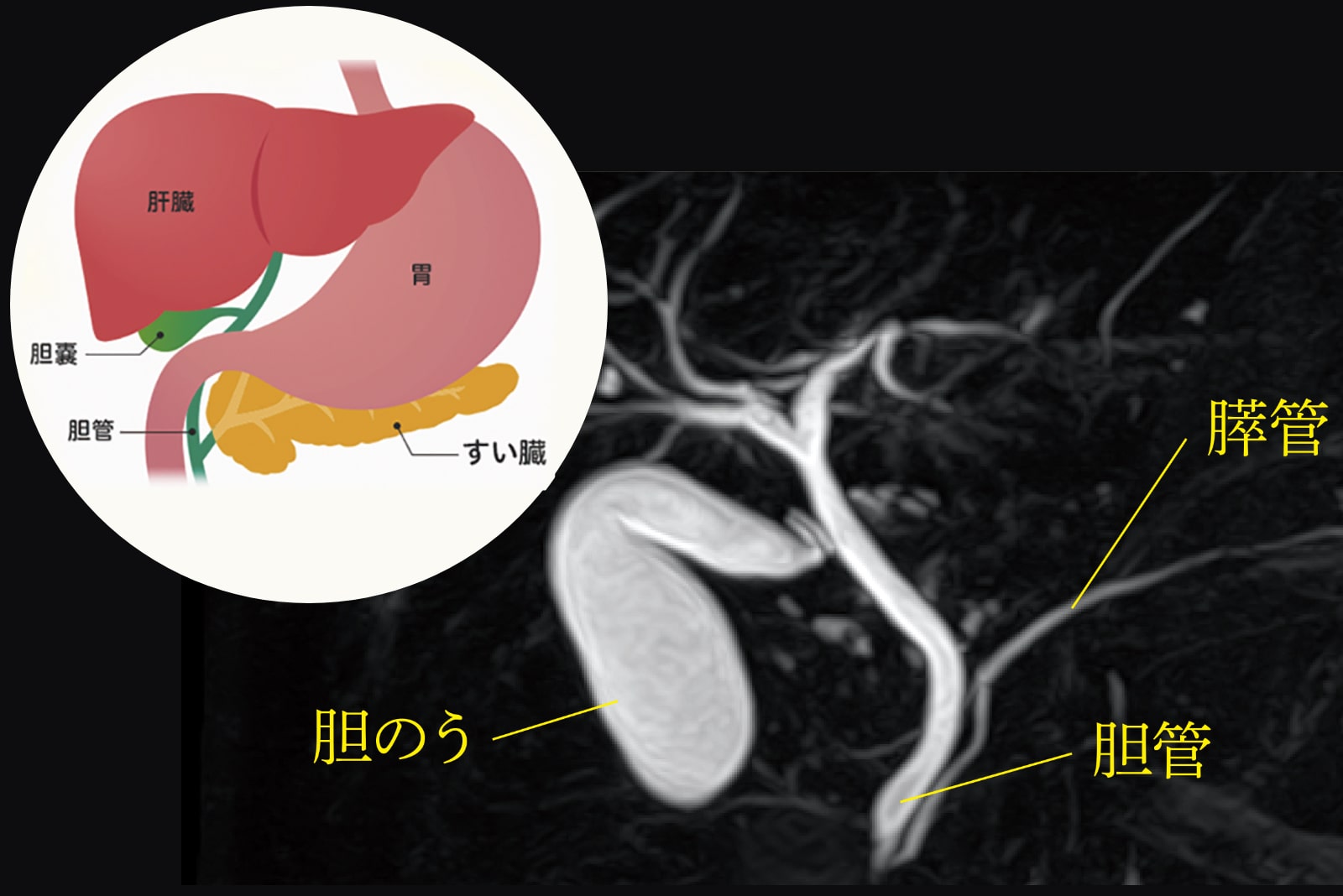

胆のうがんは、胆のうと胆のう管の粘膜から発生するがんのことをいいます。胆のうは肝臓の下にあり、肝臓で作られる消化液のひとつである胆汁を一時貯留する袋状の臓器です。胆のうがんは消化器の中でも治療が困難ながんの一つで、進行が早く、自覚症状・初期症状が現れにくいため、早期発見が難しいことが特徴です。年齢は60歳台が最も多く、やや女性に多いがんです。

【治療の難しさとその理由】

胆のうがんの治療は難しいとされています。その主な理由は3つあります。

- 早期発見の難しさ

胆のうがんは初期にはほとんど症状がありません。そのため、発見された時には既に進行していることが多いがんです。 - 胆のうの位置と構造

胆のうは体の深い部分にあり、周囲に肝臓、胆管、膵臓、十二指腸、大腸など重要な血管や臓器が密集しています。そのため手術が困難な場合が多くあります。 - 転移のリスク

胆のうがんはリンパ管にがん細胞が侵入し、リンパの流れに沿ってリンパ節に転移していく「リンパ節転移」と血液に乗って他の臓器に転移する「血行性転移」があります。最も多いのは、肝臓への転移です。

【日本人の罹患数】

日本における胆のう・胆管がんの罹患者数は2019年に年間約22,000人※1が診断されています。5年生存率(2009-2011年)は24.5%と低く、年齢は60歳代から増加しています。

※1:2024.02.28更新 国立がん研究センター がん情報サービス「最新がん統計」より

【発がんの要因に関連すると言われているもの】

胆のうがんの発症に以下のような要因が関連すると言われています。

- 胆石症

胆のう内に胆石があると、慢性的な炎症や胆汁成分の変化ががんを誘発すると考えられています。しかし、症状のない胆石(無症候性胆石)の場合は、胆のうがんの発生は少ないと考えられており、定期的な経過観察がすすめられます。 - 胆のうポリープ

胆のうの長期的な炎症はがんの発生を促進する可能性があります。胆のうにできるポリープのうち、腺腫性のポリープの一部は将来的に悪性化する危険性が高いと言われています。胆のうは内視鏡での組織検査ができないため、がんの可能性が高い増大傾向にあるポリープやなだらかな盛り上がりのポリープは手術の対象と考えられています。 - 膵・胆管合流異常症

膵臓と胆管が十二指腸壁外で合流する先天性の異常で、膵液が胆管内に逆流することで粘膜に炎症を引き起こし、がんの原因になると考えられています。 - 家族歴

家族に胆のうがんの患者がいる場合、リスクが高まることがあります。 - 生活習慣

肥満や糖尿病、喫煙などもリスク要因とされています。

◇ 胆のうがんの主な初期症状と診断

胆のうがんの主な症状は、腹痛、悪心・嘔吐、白色便、倦怠感、腹部膨満・腹部腫瘤、黄疸、掻痒感です。しかしこれらは胆のうがんだけに見られる特有の症状ではないことと、ある程度進行して初めて自覚するため、早期の胆のうがんは無症状で経過し、発見が遅くなることが多くあります。

胆のうがんを見つけるためには、いくつかの検査方法があります。

超音波検査、CT検査、MRI検査、超音波内視鏡検査(EUS)などの画像検査では、病気の有無や広がり、性質を詳しく調べることができます。腫瘍マーカー検査などの血液検査でもがんの兆候を調べることができます。

【人間ドックの重要性】

私たちは、いつまでも健康な身体でありたいと思っています。健康状態を定期的にチェックすることは重要で、胆のうがんのような初期に症状が出にくい病気を見つけるために人間ドックは有用です。早期発見できれば、治療の選択肢が広がり、治療効果も高まります。健康を守るためには、健康的な生活習慣と定期的な検診が大切です。自分の健康状態を把握することで、生活習慣の改善やほかの病気の予防につなげることができます。

◇ 胆のうがんの進行度(ステージ)と症状

ステージI: がんがごく初期でほとんど症状がないことが多いです

ステージII: 胆のう周囲に広がり、軽い腹痛を伴うことがあります。

ステージIII: 周囲の臓器やリンパ節に広がり、腹痛、黄疸や体重減少をきたすことがあります。

ステージIV: 遠隔に転移がある状態で、転移の場所によっては強い疼痛や極度の倦怠感があります。

(国立がん研究センター がん情報サービス)

胆のうがんに対する治療

まず考えるべき治療は手術です。手術が根治の可能性のある唯一の治療法となります。一方、がんの進行度やお体の状態により手術が不可能と判断される場合は、全身化学療法(抗がん剤)を行います。

◇胆のうがんの手術

早期がんでは、多くの場合、胆のうの切除で済みますが、胆のうがんが疑われるものの確定診断ができない場合は、腹腔鏡を用いて胆のうを切除することもあります。

一方、進行癌では隣接する肝臓と肝外胆管を合併切除します。また高度に進行している場合、がんの広がりに応じて取り残しがないように、拡大肝葉切除術や膵頭十二指腸切除術、肝膵同時切除術、結腸切除術などを適宜組み合わせて行います。

どちらの場合も数週間の入院が必要で患者様の負担が大きな治療となりますが、手術で胆のうがんを取り除くことができれば、完治する可能性が高くなります。

◇胆のうがんの化学療法

手術によってがんを取りくることが難しい場合や、がんが再発した場合、術後の補助療法として化学療法を行います。がん細胞を減らしたり、がんが広がるのを遅らするために使われます。

化学療法では、抗がん剤を複数組み合わせて投与します。抗がん剤はがん細胞だけでなく、健康な細胞にも影響を及ぼすことがあるため、副作用が出ることがあります。吐き気や食欲不振、疲労感などが一般的な副作用として挙げられます。治療の頻度と期間は、患者様の状態やがんの進行具合によって異なります。通常は、一定の周期で数回行われます。

◇胆のうがんの放射線治療

手術で肉眼的には取り切れていても、微小ながん細胞が残っていたり、同じ場所から再発したりする場合があります。それを防ぐために手術の後に放射線治療や、化学療法と放射線治療を組み合わせて行うこともあります。しかし、その効果は現時点では十分に証明されておらず、標準治療ではありません。

まとめ

胆のうがんは、初期の自覚症状が乏しく予後が悪いがんの一つです。

人間ドックの受診時に偶然発見されたり、胆石の治療の際に発見されることが多くあります。進行すると黄疸や十二指腸や大腸の狭窄により、嘔吐や腹痛を起こすことがあります。早期で発見できれば多くの場合、胆のうを摘出する手術で対応できますが、進行すると隣接する臓器への広がりなど、進行度に応じて治療法が選択され、身体の状態によっては手術が不可能と診断される場合もあるため、早期発見が最も大切です。

日本人のおよそ2人に1人ががんになる時代。早期の発見と適切な治療が重要で、そのためには定期的な検診が必要です。健康であることは、ご自身だけでなくご家族にとっても大変幸せなことです。ご家族と健康について話し合い、定期的な人間ドックを受けることを心がけましょう。

SBIメディックでは、腹部CTやMRI検査等を実施し、胆のうに限らず全身の疾患を未病の段階から早期予防するために、先手を打って健康維持をお手伝いすることが私達の使命だと考えております。ご興味がございましたら資料請求よりお問い合わせください。