都島 由希子

東京国際クリニック/ 乳腺・甲状腺外科

乳がんによる死亡率を減少させるには、乳がん検診による「早期発見・早期治療」が最も重要です。乳がん検診には「マンモグラフィ(X線撮影)」と「超音波検査(エコー)」の検査があり、それぞれに画像の特徴があります。医療分野へのAI導入が進む昨今、東京国際クリニックでは乳房超音波検査においてAI技術を活用した「高画質化(DeepInsight,eFocusing)」と「強調表示機能(eScreening)」を搭載した超音波診断装置にアップデートしました。乳がん検診の領域ではAI機能はどのような役割を果たしているのでしょうか。東京国際クリニック 乳腺・甲状腺外科の都島由希子医師に、乳がんの診断を行う自らの「経験値」と、AI技術を活用した最新の超音波診断装置の「役割」について語っていただきました。

乳がんの現状と早期発見によって私たちが得られること

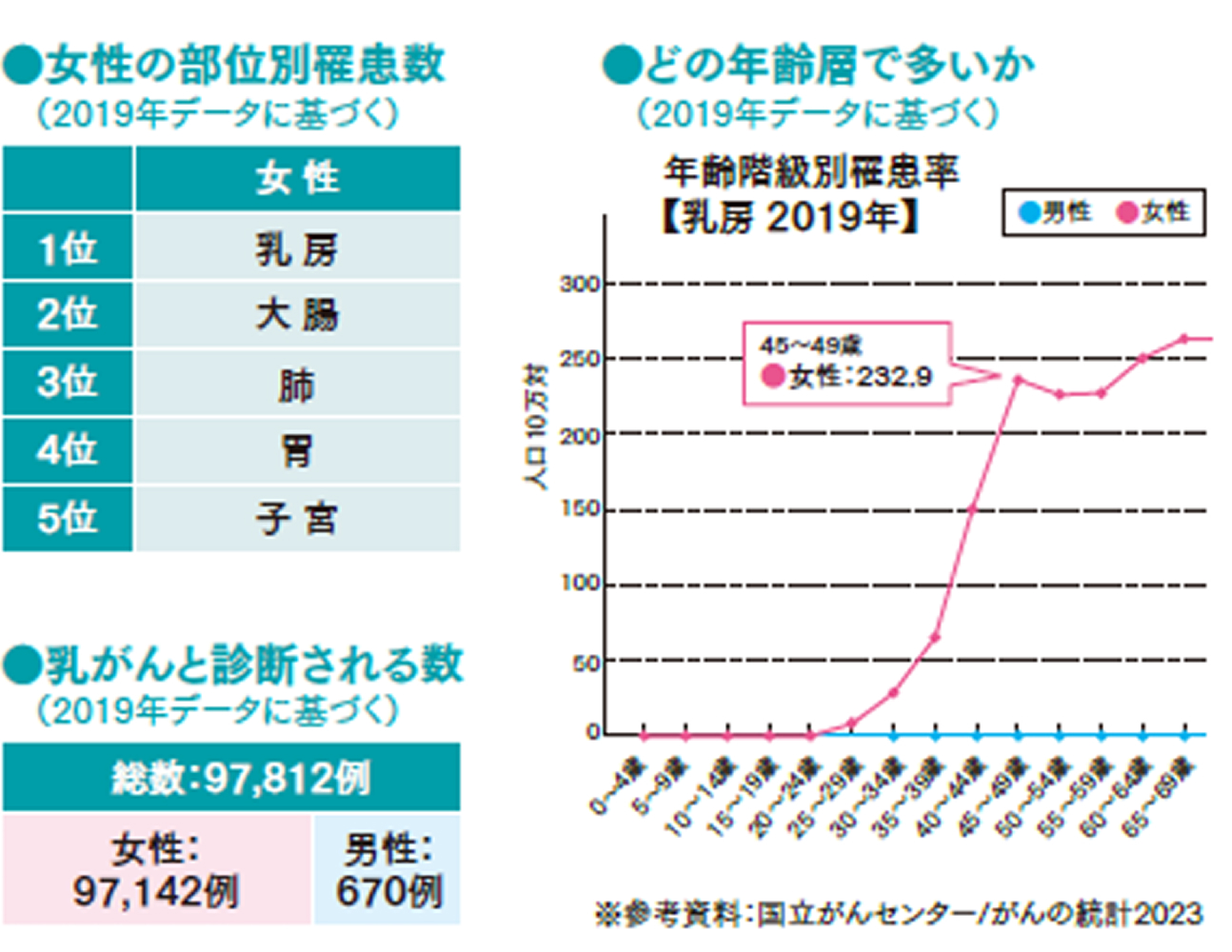

乳がんとは、乳腺組織を由来としたがんのことで、女性がかかるがんのトップになります。食事の欧米化によって日本人の罹患数が増えており、日本人女性の9人に1人が乳がんに罹患しているのが現状です。年齢別に罹患率を見ると、30代後半から増え、40代後半から50代前半にかけてピークを迎え、近年では50代後半、60代前半に乳がんを発生する方が増えてきていることも報告されています。このことから、乳がんは、お仕事や家事、子育てなどで忙しい年齢の女性に多いがんだということが分かります。

一方で、乳がんは多様な治療方法や治療技術の進歩によって、早期の段階で適切な治療をすれば、約9割が「死なない病気」といわれています。その治療法は、乳がんの性質とサイズによって異なり、抗がん剤や分子標的薬、ホルモン療法などの全身治療が再発予防のためにどの程度必要なのか、推奨する治療法が異なってきます。より早期で乳がんが見つかることにより、通院治療が生活に影響を与えるリスクを減らすことができるのではないかと思います。

乳がんの早期発見にはマンモグラフィとエコーの併用に期待

国は40歳以上の女性に2年に1回、マンモグラフィによる乳がん検診を推奨しており、市区町村の対策型検診でもマンモグラフィが一般的になっています。ただ、エコー検査も優れた検査法であり、マンモグラフィでなければ分からない乳がんもあれば、エコーでなければ拾えない乳がんもあります。この2つの検査を併用した総合判定を行うことで特に早期(0期とⅠ期)の乳がんの発見率は1.8倍も高くなることが実証されています。

マンモグラフィは乳房専用のX線撮影のことですが、乳腺の組織が多いと透過性が低くなるため真っ白に映ります。これは「高濃度乳房」と言われるもので、日本人に多いタイプです。がんも白く映るので、真っ白なところから白い病変を見つける作業になり、それゆえマンモグラフィは「雪山で白うさぎを見つけるようなもの」だと言われます。一方で、エコー検査は超音波を当てて断面像で乳房の構造を確認するものであり、高濃度乳腺の方でも病変を見つけやすい検査だとされています。欧米人は日本人より乳房が大きく脂肪性であるため、マンモグラフィで効率よくスクリーニングができますが、日本人は高濃度乳房の割合が高いため、エコー検査の課題を克服することで乳がん検診におけるエコー検査の重要度が高まってくるのではないかと思っています。

エコー検査の課題① ~深部病変の評価が難しい~

DeepInsight技術:

エコー画像は、組織から反射してきた受信信号のふり幅を利用して、被検者体内の組織構造を画像化するものです。よって、体内深部や減衰の強い組織からの微弱な超音波信号は、装置由来の電気ノイズによって減衰するため評価が難しいという難点がありましたが、AI技術を導入することにより、装置から発生される電気ノイズを除去することで、体の深部においても鮮明な画像を得ることができるようになりました。

eFocusingPLUS技術:

従来の検査方法では、一定の深度に焦点が固定され、観察したい深度に手動で調整が必要であり、一度で綺麗な画像を作成することができなかったのですが、空間分解能に優れる高周波数と、感度に優れる低周波数での異なる周波数によるスキャンを行い、それぞれの優れた部分を取り出し合成することで、体の浅い層から深い層まで鮮明な画像が得られるようになりました。

エコー検査の課題② ~検査制度のばらつき~

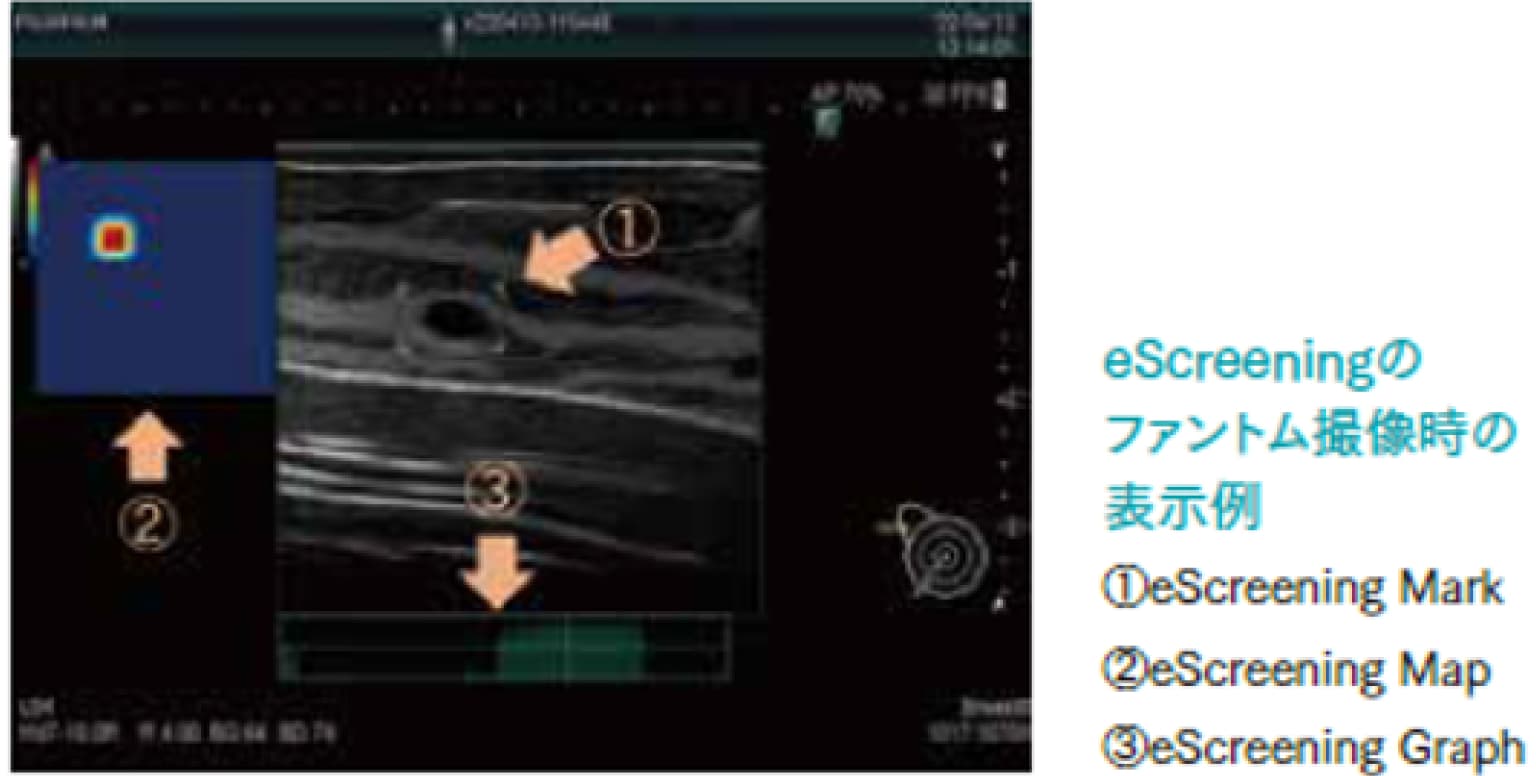

乳房超音波検査では、異常が疑われる領域を見つける際に、正常な乳腺と比較して輝度や質感、形状が周囲と異なっていないかを観察します。eScreeningは、AI技術であるDeep Learningにより、乳腺領域中の輝度や質感、形状の違いを輝度特徴量として数値化し、輝度特徴量が周囲と異なる区域が強調表示されます。わかりやすく言うと、「病変の可能性のある部分」をリアルタイムでマーカー表示して、「ここに気を付けて」というところを教えてくれる検出支援システムで、検査のばらつきによる「病変に気付けない」を防ぎます。

エコー検査の課題③ ~検査の所要時間が長い~

エコー検査はマンモグラフィと異なり、一度に全体像を確認することができず、リアルタイムに画像を評価する必要があり、検査に時間がかかってしまうのも課題でした。AI技術及び病変検出支援システムの導入により、精査が必要な病変か否かの判断に要す時間の短縮など検査時間の短縮につながり、検査者の時間的拘束による不安の解消にもつながると思います。

通常、乳がんの確定診断は組織診という生検で行います。画像を確認し、悪性が疑わしい場合、もしくは、悪性と鑑別するのが難しい病変と判断した場合にはこの組織診を行います。良性にもみえるが悪性ではないと断言しがたい病変には、細胞診という組織診よりも細い針を使用した生検を行うか、半年後の経過観察で変化の有無を確認するなどの判断をします。しかし、検査で鮮明な画像が得られればそれだけで良性と判断できるので、細胞診や半年後の経過観察を行わずに、次年度の検診受診をお勧めすることができます。

最終的に検査精度を担保するのは技師・医師による総合判断

SBIメディックでは、乳がん検診にもAI技術を活用することで検査精度の向上に努めていますが、AI技術はあくまでも補助的に活用するものであると考えています。eScreeningは病変の疑わしい部分を教えてくれますが、その部分が何なのか、精査したほうが良いのかそうでないのかを判断できるわけではありません。

私たちは、「こういった乳腺の性状でこういう部分があるということは…」「この部位はマンモグラフィでこう見えているから…」「前回の画像と比較すると…」というように、ご本人の乳房の特徴やマンモグラフィ、前回の検査なども踏まえて総合判断をしています。

Medical Specialist Advice

乳がんの早期発見のため、ぜひ習慣にしていただきたいのが自己触診です。月に1回、月経がある方(閉経前の方)であれば月経前を避けて自分で乳房全体を触ってみてください。自己触診の目的は、小さいものを見つけることではなく、検診と検診の間に急に大きくなって触診でわかるような変化がないかどうかを確認することです。「何かを見つけよう」と思って触診すると不安になってしまうので、「変わりがないか」を確かめる感覚でおこないましょう。

また、検診は「同じクリニック」で検査を受けていただくことが重要なポイントです。過去の画像と比較することで、変化の有無を確認できます。すなわち、同じ病変で要精査となることで不要な再受診を減らし、良性に似た病変も変化があれば要精査することで早期発見につなげます。

また、閉経後の女性は「もう乳がんにはならないだろう」と検診を受けるのをやめてしまい、発見が遅れてしまう方もいます。乳がんは70歳になっても80歳になっても罹患する病気です。健康長寿を維持するためにも、乳がん検査を含めた人間ドックをSBIメディックで定期的にご受診ください。