佐藤 文彦

医学博士 東京国際クリニック/ 糖尿病代謝内分泌科・内科

5年で50万人増加。「国民病」と呼ばれるようになった糖尿病

ひとたび発症すると完治することがない糖尿病は、脳卒中や心血管疾患の発症を促し、網膜症・腎症・神経障害の合併症を引き起こすこともある、恐ろしい病気です。食事や生活習慣の乱れを原因とする糖尿病は若い人にも最近増えていますが、厚生労働省によると国内の糖尿病有病者数は328

万人※1にのぼり、糖尿病が強く疑われる成人は推計1000万人※2を超え、わずか5年で50万人増加した、とされています。そこで今回は「国民病」とも呼ばれる糖尿病の意外な事実と、糖尿病予備軍(肥満体形の人)に実践してほしい“肥満解消術”について、その領域の専門医である佐藤医師にアドバイスをいただきます。

※1:2017年時点の数値

※2:2016年時点の数値

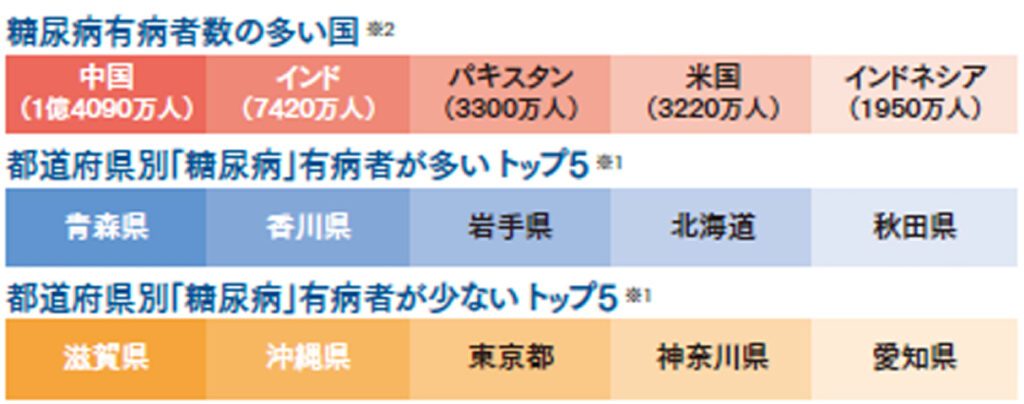

※1 厚生労働省/令和元(2019)年国民生活基礎調査より

※2 国際糖尿病連合(IDF)/2021年の数値より

都道府県の順位は調査年によって変動しますが、塩分摂取量や他地域と比較して

歩く機会が少ない降雪地などの要因から患者数が多い傾向にあるとされます

長い歳月のなかで「贅沢病」「現代病」「国民病」と変化

日本“最古”の糖尿病患者は、学問の神様として有名な平安時代の政治家・学者の藤原道長とされ、そこから明治期におよぶ900年余は一部の裕福な人が患う「贅沢病」とされてきました。米国ではファストフードが誕生した1950年以降、1ドルのハンバーガーや炭酸飲料の偏食による糖尿病患者がスラム街で急増し、糖尿病は「現代病」へと変化。同様に日本でも、高度経済成長期を境にファストフードはもちろん、揚げ物主体の弁当やスナック菓子を好んで食べる人が増えたことで、糖尿病は「現代病」として社会問題化します。さらに今日においては老若男女に発症者が急増している点から「国民病」に位置づけられるように……。また意外な点としては、中国をはじめとするアジア圏に糖尿病患者が多い点です。中国やインドは世界的に見て肥満体形の人が少ないにもかかわらず、最近の国際機関等の統計によって、アジア圏に暮らす人々が糖尿病を発症しやすい体質である意外な事実も明らかになっているのです。

医療技術の進化で延命率はアップ。一方で新たなリスクが顕在化

インスリンで血糖値をコントロールできるようになった現在、糖尿病の3大合併症である「網膜症・腎症・神経障害」の発症率は下がっていますし、心筋梗塞や脳梗塞も発症後すぐに適切に加療できれば麻痺は残る可能性はあるものの延命率は向上します。その一方、15~20年ほど前から「大腸・膵臓・肝臓がん」を患う糖尿病患者が急増している点から、医療技術が進化した今日においても、依然として糖尿病は恐ろしい病であることに変わりはありません。また、高血糖状態が続くことで毛細血管が詰まりやすい病性の糖尿病は、脳に栄養が行きわたりづらい病害によって「認知症の発症リスク」が高いことも顕在化しています。

糖尿病はもちろん、がんや認知症に罹らないためには、健康な現役世代から生活習慣や食生活の乱れを改善することが肝要であり、特に糖尿病予備軍とされる肥満の人は、体重を減らすことが疾病リスクを下げるための大切な第一歩となります。年に一度の人間ドックの受診で、がんや認知症などの早期発見、早期治療につながります。積極的にお受けいただくことが非常に肝要です。

糖尿病専門医と連携し、まずは体重5%減をめざす

血糖値とヘモグロビンA1cが高い数値を示したことで肥満を伴う糖尿病と診断された患者様に、「インスリン等の薬を使いますか? それとも薬を使わずに済むよう体重を減らしますか?」と質問すると、思っている以上に多くの患者様が後者を選択されます。そして、数カ月で体重を5~10kg落とすことに成功した場合、ほとんどの患者様がデータを正常値に戻されています。これらの臨床結果からも、糖尿病発症者に限らず健診で思わしくない数値が出た方や、腹囲が85cm以上(男性)、90 cm以上(女性)で血圧・血糖値・脂質の2つ以上が基準値から外れた「メタボリックシンドローム」の方は、まずは「体重5%減」に注力してみましょう。

ひとつの目安として、体重80kgの人が体重を5%落とすのであれば、「2カ月後までに体重の3%(2.5kg)を落とし、3カ月で合計5%(4kg)を落とす」といった具合に明確な目標数値と期日を設けると、取り組みやすくなります。

実際に、5%の体重減に成功された方の数値を見ると、脂質・血圧・血糖値・肝機能が示す数値はかなり改善されていますし、体重がそれほど重くない人なら、3%減でも数値はかなり改善されることがわかっています。もし、患者様ご自身やご家族の方だけで頑張ることが難しい場合は、糖尿病専門医に経過をしっかり観察してもらいましょう。専門医の見守りが、無理せず体を正常な状態に戻すためのカギになるはずです。

肥満解消につながる、5つの「生活習慣」改善ポイント

今日から実践できる肥満解消の5つのポイント

- 気分転換時をはじめ「ながら間食」をやめる

- カフェラテなど「糖分を含む飲料」の摂取を控える

- 「油分量の多い揚げ物」などの献立を減らす

- 脂肪の蓄積に直結する「就寝前の食事」を避ける

- 歩数の目標を定め「1日のトータルで歩数を計測する」

痩せたいけれどなかなか痩せられない……という方も、日常に取り入れやすい肥満解消術を、5つのポイントに分けてご紹介します。どれもシンプルなものばかりですので、ぜひ実践してみてくださいね。

1つめの「ながら間食をやめる」は、きちんと三度の食事を摂るようにして、食事以外のタイミングでなにかを食べるのはやめるということ。肥満体形の人は食事以外の間食が習慣化してしまっている方が多いので、まずは「間食」をやめるところからスタートしましょう。

2つめは「糖分を含む飲料」の摂取を控えるです。仕事や家事の合間や、間食時に糖分を含む飲み物を摂ることが多い人は、お茶やブラックコーヒーなどにかえて、甘味料や糖分の摂取を控えましょう。

3つめの「油分量の多い揚げ物」も、肥満気味の人が好んで食べるものですので、調理時の油量を減らす、もしくは一度に食べる揚げ物や焼き物の量を減らすなどして、油分の摂取を抑えましょう。

4つめの「就寝前の食事」を避けるは、夜遅い時間の食事を避けることを示します。食事とはそもそも消費エネルギーの摂取を目的としたものですので、時間栄養学の観点からも脂肪として蓄積される就寝前の食事は避けたいもの。また、夕食が遅くなったときは夕食後に入浴するなど、食事と就寝までの時間を空けるよう工夫しましょう。

最後5つめの「1日のトータルで歩数を計測する」は、最近の様々な機関の研究結果によって歩数を分割してもエネルギー消費効果があまり変わらないことに基づくご提案になります。これは、1日の目標歩数をトータルで達成させていくもので、個々のレベルに合わせて8000歩や1万歩と目標を調整するとよいでしょう。ポケットにスマホを入れておけば歩数アプリが自動カウントしてくれますので、家事や仕事中の歩数を合算して、目標歩数を毎日達成するよう心がけてみましょう。

最後になりますが、食事後に血糖値スパイクが上がりやすい肥満の人は、血糖値が上昇する食後すぐのタイミングに、軽めの運動を取り入れることが効果的です。例えば、オフィス街の定食屋さんでランチを食べた後、始業時間まで20分あったら近くの公園をグルッと1周して5~10分余分に歩いてからオフィスに戻る……。これだけで血糖値の上昇が抑制されることになりますので、ぜひ試してみてください。

Medical Specialist Advice

「借金」ともいえる脂肪を減らし、健康を「貯金」するために

今回は糖尿病という病と、体重を減らすための5つのポイントをご紹介しましたが、悪しき習慣を看過し、健康を過信していると、思わぬ重大疾患を引き起こすことになるうえ、糖尿病という恐ろしい病を引き寄せる原因にもなりえます。内臓に蓄積した脂肪は誰もが望まない「借金」のようなものですので、体重を落とすとともに、健康診断や人間ドッグを定期的に受診することが重要です。

また、筋肉量の多い人ほど代謝がよく体重が落ちやすくなりますので、脂肪という借金を減らし、健康という貯金を殖やすためにも、軽めのスクワットを一日に10回ほど行い、腰と尻まわり(体幹部)の筋肉に刺激を与えましょう。こうした運動を習慣化している方は、70歳を超えても腰が伸びてシャキッとしていて見た目にも若々しいので、無理しない程度に体幹部の筋肉を刺激するよう心がけてください。