東京国際クリニック副院長・宮崎郁子医師による「郁子先生の部屋」。今回は、消化器内科専門医である宮崎医師に、死亡者が増加している「膵臓がん」に関するお話と、東京国際クリニックで導入の準備を進めている膵臓がんの早期発見に根ざしたスクリーニングテスト「テオリア検査TMすい臓がん」について、お話をうかがいました。

消化液分泌と血糖値調整を担う「膵臓」

臓器の中でも私たちが普段意識することの少ない「膵臓」は、健康な体を維持するうえで2つの大きな役割を担っています。一つは、食物の消化を助ける膵液を作り十二指腸に送り出す『外分泌機能』。もう一つは、血液の中の糖分量を調整する『内分泌機能』です。こうした重要な働きをする膵臓ですが、近年「膵臓がん」の罹患が増加傾向にあります。がんの中でも膵臓がんは最も発見や治療が難しいとされています。膵臓は、胃の後ろ側の体の奥に位置することで、超音波(エコー)が届きにくく、内視鏡の挿入もできません。そのうえ早期には自覚症状が現れないので、がんの早期発見が非常に難しいのです。

~ 膵臓とは ~

膵臓は、体の中心部に位置し、前から見ると胃の後ろに位置しています。長さ15~20cm・厚み2cm程度で、淡黄色でふわふわと柔らかく、とうもろこしを横にしたような形をしています。

さまざまなリスクを伴う難治性の「膵臓がん」

- 「 膵臓がん」は自覚症状を感じづらく、早期発見が難しい

- がん細胞の大きさが微小なため、画像検査などで発見しづらい

- 診断がついた段階で、手術可能な患者様の数は20%程度

- 化学療法は進化しているが、他部位のがんと比較して5年生存率は低い

「膵臓がん」とは、膵臓の膵管上皮の細胞から発生した悪性腫瘍のことをいいます。膵臓がんの“サバイバー生存率※1”を向上させるためには、がんをごく小さい段階で発見することが必要です。特に1cm以下で発見できれば5年生存率は80%とぐんと高くなります。前述のとおり、膵臓がんは超音波検査や内視鏡検査でがんを見つけることが非常に難しいことから、適切な検査を組み合わせて行うことが大切になります。また、膵臓がんは早期の状態では、自覚症状がほとんどありません。少し進行してから『腹痛』『体重減少』『黄疸』等の症状が出て気づかれることが多いのです。また、糖尿病の方の血糖値コントロールが急に悪くなった時などは、膵臓がんを発症している場合もありますので特に注意が必要です。東京国際クリニックでは、もっと早い「早期発見・早期治療」へと進めることができるよう、超早期の膵臓がんリスクを判定する「テオリア検査TMすい臓がん」の導入の準備を進めています。

※1)サバイバー生存率は、診断から一定年数後生存している者(サバイバー)の、その後の生存率です。例えば1年サバイバーの5年生存率は、診断から1年後に生存している者に限って算出した、その後の5年生存率です(診断からは合計6年後)。

膵臓がんの早期リスクを“エクソソーム”を使ってスクリーニングする「テオリア検査TMすい臓がん」

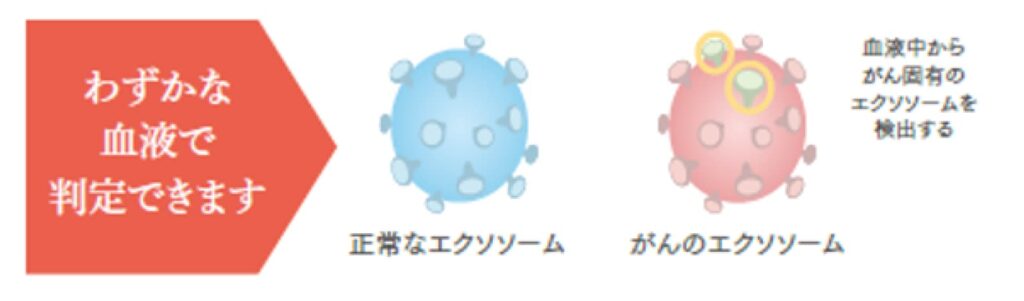

胃がんや大腸がんの場合、胃カメラや大腸カメラに映った腫瘍の画像を拡大することで、がんの発症を判定しやすい利点がありました。しかし、膵臓に発生したごく微小な膵臓がんの存在を画像診断で判定することは、これまで難しいとされてきました。当院において今後の導入に向けて準備を進めている最新スクリーニングテスト「テオリア検査TMすい臓がん」は、膵臓がん細胞由来のエクソソームに含まれるPancマーカーを検出することから、画像診断では発見しづらかった膵臓のごく小さな腫瘍であっても、超早期に認した。例えば、細胞が“がん化”すると、エクソソーム表面の膜タンパクや糖鎖および内包物の組成が変化し、がん特有のエクソソームを放出すると考えられています。この作用を逆手に取り、膵臓細胞の変化を機敏に検出す知し、リスクを判定することが可能になります。このスクリーニングテストは、がん細胞が分泌する顆粒状の物質「エクソソーム」を検出するもので、「Panc(パンク)マーカー」とは、膵臓の英名「Pancreas」から来ている呼称です。

「エクソソーム」は、細胞から分泌される極小の顆粒状の物質で血液、尿、唾液、母乳などを介して細胞間のコミュニケーションツールとして使用されていますが、細胞の種類や状態によって変化することが近年分かってきまる「テオリア検査TMすい臓がん」は、膵臓がん特有の物質Pancマーカーを検出することで膵臓がんのリスクをスクリーニングし、早期発見のみならず再発(転移)の早期診断にも役立つとされています。

「 膵臓がん」を超早期に発見するために

超早期の段階で膵臓がんのリスク判定が期待される「テオリア検査TMすい臓がん」は、少量の採血のみで検査を行います。結果は「低リスク(健常人と比べて同程度)」「高リスク(健常人と比べて高い)」で判定されます。

もし「高リスク」の判定が出た場合、膵臓がんに罹患している可能性が健常人よりも高いと判定されますので、膵臓に関する疾患の血液検査、腹部エコー、CT(コンピュータ断層撮影)、MRCP(MR胆管膵管撮影)等を組み合わせて検査することで診断をつけます。受検頻度の目安ですが、「低リスク」判定の場合は1年に1回、糖尿病や近親者に膵臓がん等のリスクがある方がいらっしゃる場合には6か月に1回の検査をお勧めします。また、「高リスク」と判定された方は、3か月後にもう一度検査をお受けいただき、再度確認すると良いでしょう。

この「テオリア検査TMすい臓がん」は、現在の膵臓がんのリスクを調べる検査ですので、定期的にお受けになることをお勧めいたします。

「エクソソーム」を使った新しい検査

エクソソームは、細胞内の情報を運ぶ小さい袋のようなものです。その中の情報を読み取ることで、細胞の状態を知ることができます。がん細胞はごく初期からがん細胞特有の情報を有しており、それを測定することにより、早い段階でその存在を知ることができます。

良性から悪性へとゆっくり変化するIPMN

(Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm)

ここでもう一つ注意したい疾患についてご説明しておきたいと思います。膵臓には「嚢胞」という内部に液体を溜めた袋状のものがあり、袋の内側が腫瘍性細胞で被われているものを「嚢胞(のうほう)性腫瘍」、このうち最も頻度が高い代表的な症例を「膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)」といいます。粘液によって膵液の流出が阻害され病変が大きくなると、腹痛や背中の痛みを自覚することがあり、膵炎や糖尿病を併発することもあります。嚢胞性腫瘍には、良性から悪性までの様々な段階があり、ゆっくりと進行・変化する特性から、その進行の度合いを定期的に見極めて、進行がんになる前に治療をすることが必要です。良性(膵炎、IPMNなど)・悪性(膵臓がん)の診断には精密検査が必須です。その際、この「Pancマーカー」が良性と悪性の判別が可能な有用なマーカーになるのではないかと期待されています。当院では、患者様の症状に応じて適切な検査を行うとともに、さらに専門的な検査が必要な場合には、最適な医療機関を速やかにご紹介させていただきます。

IPMNは膵臓がんだけでなく、他の臓器にがんを合併しやすいといった論説もありますので、定期的なメディカルチェックをお勧めいたします。また、IPMNを指摘された場合、年に1~2回のMRCP(MR胆管膵管撮影)での経過観察を提示されることが多いかと思います。過度に心配せず、正しく理解し、正しく備えるという意味からも、経時的に検査をお受けいただくことが非常に肝要です。

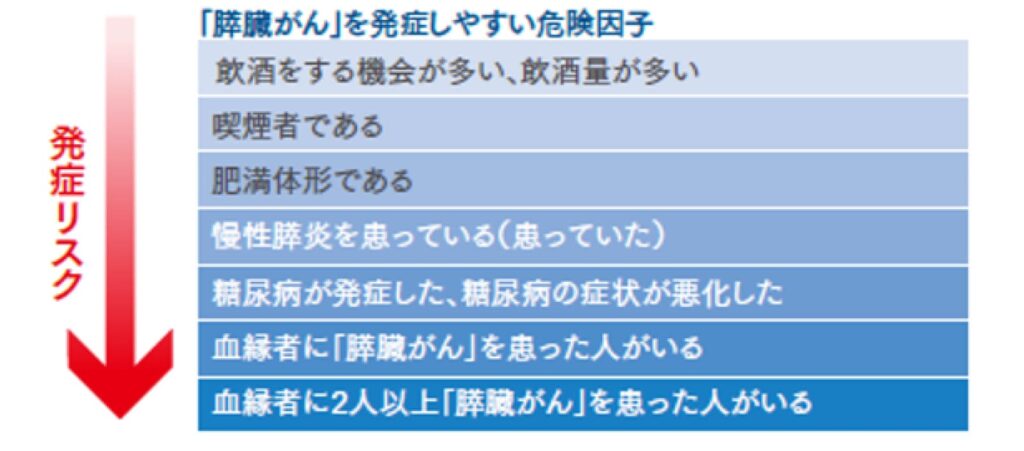

危険因子に心当たりがある人ほど、定期検診を

早期発見のために、ご自身にどのような危険因子があるのかを事前にきちんと認識しておくことも重要なポイントです。これまでの様々なデータからは、血縁者に膵臓がんを患った方がいらっしゃる方ほど膵臓がんに罹りやすいことが分かっています。特に、血縁者に2人以上の方が膵臓がんを患った場合、その発症リスクは7倍にもなることも分かっています。更に、慢性膵炎の方は膵臓がんを発症するリスクが約12倍と更に高くなります。併せて「糖尿病の症状が悪化した」「糖尿病と診断された」場合も検査が必要ですし、肥満・喫煙・飲酒も膵臓がんが発症する危険因子になり得ますので、心当たりがおありの方は定期的な検診・検査を心がけ、早期発見に努めてください。

DrIKUKO’s Message

従来の画像診断で膵臓がんのごく小さな腫瘍を見つけることは困難とされてきましたが、「テオリア検査TMすい臓がん」のような最新の検査を適切に組み合わせることで、微小な腫瘍を早期に発見することが期待でき、更にはサバイバー生存率を向上させることも期待できます。何より私どもは、患者様の健やかな日常をしっかりサポートしていきたいと願っています。患者様お一人おひとりのご要望にかなう検査をご提案・実施して参りますので、気になる症状などがございましたら、お気軽にご相談ください。