S p e c i a l T a l k

東京国際クリニック/院長 医学博士・循環器科・抗加齢医学会専門医 高橋 通

株式会社Splink 代表取締役 青山 裕紀

高橋 通 / プロフィール

医学博士。開成高等学校卒業ののち筑波大学医学専門学群卒業。国立国際医療研究センター、東京大学大学院を経て、2015年5月東京国際クリニック/ 医科院長に就任。

青山 裕紀 / プロフィール

慶應義塾大学法学部卒業後、株式会社キーエンス入社。その後、シリコンバレーVCにてEiR(客員起業家制度)を経て、2017年1月に株式会社Splinkを設立、代表取締役に就任。

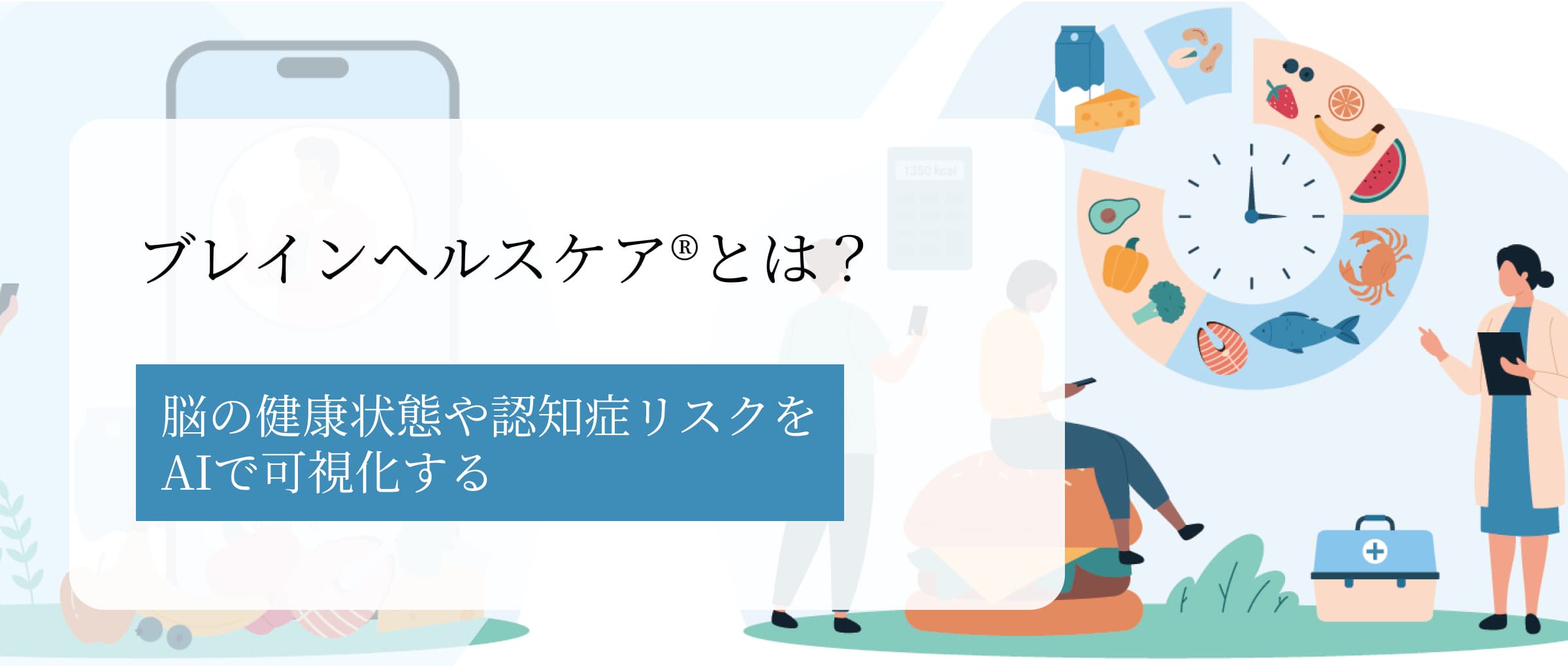

当院院長・高橋通がホストを務めるSpecial Talkに、このたびゲストとしてお招きしたのはライフサイエンス領域のベンチャー企業 株式会社Splink 代表取締役 青山裕紀氏です。認知症有病者数の増加が社会問題化していることを受け、同社が開発した「Brain Life Imaging®」とはどのようなものなのでしょうか。

人生100年時代。65歳以上の6人に1人が認知症を発症

高橋:本日はSplink社が開発したBrainLife Imaging®について、当院の患者様にご紹介できることをとてもうれしく思っています。

青山:こちらこそこのような場を設けていただき光栄です。よろしくお願いします。

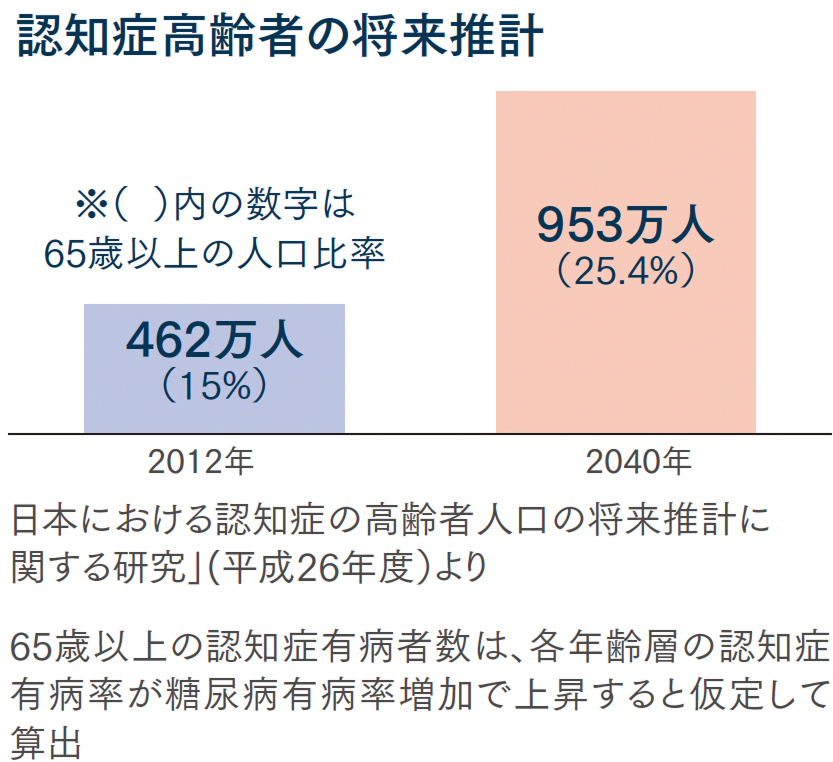

高橋:早速ですが厚生労働省が公表した数字によると、2012年の認知症有病者数は約462万人※1で65歳以上の約6人に1人※1の割合でした。しかし、2040年には約953万人※1にのぼり、その割合は約4人に1人※1になると推定されるショッキングな数が示されていて、認知症はご本人のみならずご家族の方にとっても負担が大きいことから、世代を問わない国民的関心事になっています。

青山:超高齢化社会の日本では多くの方が認知症発症リスクを抱えていますし、親御さんが認知症を患ったとき現役世代の子どもたちにかかる精神的・金銭的負担は大きく、認知症に特化した保険のCMも増えています。実際の数字として、2014年時点での認知症にかかる社会的コストは約15兆円※2にもおよんでいて、その数字は今後増えていくと予想されています。

※1:「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(厚生労働科学研究費補助金特別研究事業)より

※2:「わが国における認知症の経済的影響に関する研究」(厚生労働科学研究費補助金/認知症対策総合研究事業)より ともに平成26年度公表

父の脳疾患発症を機に大手テクノロジー企業を退職34歳で(株)Splinkを起業

高橋:「 認知症」とは認知機能低下に伴う症状の総称ですが、進行するにしたがって記憶障害、判断力障害のほか、時間や場所が認識できない見当識障害、段取りよく行動できない実行機能障害といった症状が現れます。なかでも認知症の大きな特徴である記憶障害は、長年築いてきた社会や友人との関係性や、ご家族のことさえ認識できなくなってしまうもの。本当に悲しいことですね。

青山:病気を患うことはご本人はもちろんご家族にとってもつらいですし、認知機能低下のリスクが身近なものになったことで、脳の検査を希望される方が増加傾向にあります。

高橋:当院でも脳ドック等の検査を受診される方が増えていますが、青山社長がブレインヘルスケア領域に携わろうと思われたきっかけは、何だったのでしょうか。

青山:私事で恐縮ですが、前職時代に現地の法人立ち上げでメキシコに行っていたある日、母から心細気な声で電話がかかってきたのです。話を聞くと、快活だった父が急に怒り出したり気力が低下したり、以前とは別人格のようになってしまったと。いくつかの病院に行ってみたものの、きちんとした病名がわからず、心配のあまり父の通勤に母が毎日付き添っていることも知りました。日本と離れた地でもどかしい思いを抱えながら、ネットで脳専門の病院を調べて予約を取り、母に電話でその病院に行くよう伝えました。結果、父が重度の脳疾患と診断されました。父はその期間ずっと、十数年にわたって病気に苦しんでいた。その事実に、ものすごくショックを受けました。病気は当たり前のように発見され、当たり前のように治るものだと思い込んでいた私は、そうではない領域があることを知り、何とかしなければと思い、それまで勤めていた会社を辞める決断をし、アメリカに渡り医療ビジネスへの見聞を深めながら、2017年にSplinkを創業しました。

健常段階から認知症を予兆し、軽度な症状で社会活動を維持する

ために

高橋:当院でも頭部MRIをはじめ、アルツハイマー型認知症の遺伝子検査(ミアテスト)や、採血で「アミロイドβ(ベータ)」を排除するタンパク質が基準値にあるかどうかを判定する検(MCIスクリーニング検査)など、認知症の予兆を判定する検査を多種実施していますが、今日はSplink社が取り組まれているブレインヘルスケアについて、SBIメディックの会員の皆さまが理解しやすいように、青山社長から改めてご説明願えますか。

青山:ありがとうございます。では、お言葉に甘えて説明させていただきます。先ほど認知症有病者数の増加についてお話がありましたが、認知症を発症した親御さんの介護のため、ご家族が離職することも大きな問題になっています。こうした複合的な問題を克服するためには、脳の疾患リスクを早期に認識・判定することが、超高齢化社会・日本の喫緊の課題であるととらえています。そこで弊社では脳の健康状態を定量的に可視化する脳ドック用AIプログラム「Brain Life Imaging®」や、認知機能測定ツール「CQ test®」、「脳画像解析プログラム Braineer ®」(認証番号:303ADBZX00052000)など、さまざまなプログラムやツールの開発をとおし、健常段階から認知症の予兆を把握するブレインヘルスケア事業を展開しています。

高橋:いずれも認知症という社会的な課題に対し、早期予防を含め、発症後も軽度な症状を維持しながら生活できるようにする命題に基づく製品なのですね。

青山:はい。つらい思いや悲しい思いをするご本人やご家族を一人でも減らす。このことを目的にブレインヘルスケアというチャレンジに取り組んでいます。私の場合は父が脳疾患を患ったこともあり、弊社のプログラムやツールを活用することで、多くの人に最期の瞬間まで生活能力や尊厳を維持して豊かで健康に生きてほしいという個人的な願いも込められています。

リスクを早期に認識する。それが、最も大切な脳の健康維持へのアプローチ

高橋:みなさん普段あまり脳を意識しないと思うのですが、脳内にはアミロイドβが蓄積されており、若い方にはそれを分解する力が備わっています。でも、加齢や生活習慣の乱れによって分解力が弱まると、アミロイドβによって脳が損傷・萎縮し、認知機能が低下します。加齢によっても脳の機能は低下しますが、若い方でも生活習慣によって脳は悪い状態に陥りますし、生活習慣を改めれば脳は回復する力をもっています。そうした意味でも、年齢を問わず人体の司令塔である繊細かつ神秘の脳の状態を知ることは、とても重要ですね。

青山:親族に認知症を患った人がいない方も、健康状態が良好な現役世代の方にも、iPadを用いた簡易認知機能テスト「CQtest®」を受けていただきたいと思っています。CQ test®は健常な段階から認知機能を把握することができます。記憶力に加え、注意や実行機能など複数の認知機能を多角的に分析することで、総合的な脳の健康状態を認知機能の面からも評価し、気づきを得ることが可能です。

高橋:認知症はいくつかの病型に分類され、病型によって原因や症状は異なりますが、いずれも認知機能の低下はゆっくり進行する特性があります。よって、早期にリスクを認識できれば、日常生活に支障が生じない軽度の症状に抑えることが可能になる。つまりは、早期にリスクを知る……これこそが非常に有効な脳の健康維持へのアプローチになるのです。

青山:さらに、基礎疾患を患っている方の場合も脳に病変が認められることが多いので、脳の健康状態を定量的に数値化することで、高血圧や糖尿病、肥満などの多様な疾患に有効にアプローチすることも可能です。このように弊社ではテクノロジーとデザインを結び付けた最新の医療サイエンスを通じて、年齢、性格、疾患、生活習慣、親族の既往歴などの情報に見合った多彩なツールを広くお届けしたいと考えています。

「4大認知症」の主な原因と症例

アルツハイマー型認知症

割合 67%

主な原因:脳の神経繊維が存在する部位に白質病変が見られ、海馬の萎縮が見られる傾向が強い。比較的女性に多く、加齢によるもの忘れと判別がつきにくく、初期症状を見逃すことも多い

代表的な症例:最近のことを忘れる記憶障害や時間・場所・人物が認識できなくなる他、被害妄想が強くなり、通い慣れた道で迷子になるケースも

脳血管性認知症

割合 19.5%

主な原因:高血圧や糖尿病、肥満等を原因とする脳梗塞、脳卒中、くも膜下出血など、脳の血管障害で起こる認知症を指す

代表的な症例:記憶障害、運動・排泄・嚥下障害等、短時間のなかで症状に波があり、認知機能はまだらに低下する傾向も。障害を受けた部位によって症状が異なる

レビー小体型認知症

割合 4.3%

主な原因:特殊なタンパク質(レビー小体)が神経細胞を破壊。男性の発症率が高く、アルツハイマー型と比較すると海馬の萎縮が少ない所見も

代表的な症例:初期の段階では、幻視を見ることが多いとされ、うつの症状の他、手足の震え、筋肉が固くなる、立ちくらみ、睡眠・排尿障害、歩幅が小刻みになるケースも

前頭側頭型認知症

割合 1%

主な原因:前頭葉、側頭葉前方が委縮し、血流が滞ることで発症することが多い。認知症のなかで唯一、難病指定を受けている

代表的な症例:初期・中期・後期の段階に分けられ、意欲・言語障害の他、怒りっぽくなる、身だしなみが乱れ、ルールや罪悪感が欠如した意外な行動に出るケースも

高橋:アートや音楽の創造、円滑なコミュニケーション、さらには感情や行動の抑制などは、脳の前頭前野が司っていて、いまだAIに代わることのない未開の領域です。人間の創造力や知能を司る脳の不思議さと高機能性には、知れば知るほど驚かされることばかりですが、なかでも今回のテーマにつながる認知機能低下・記憶・判断力に関係する部分が海馬となります。

青山:脳を司令塔として、人体には巨大かつ精密なネットワークが張り巡らされており、どの部分が情報・感情・運動・感覚・視覚・記憶を司るのかといったことや、海馬とさまざまな疾病の関連性も多くが解明されています。さらに、ブレインヘルスケアが導き出したデータに基づく医師のアドバイスによって、脳の健康寿命を維持・回復できることもわかっています。

高橋:脳の機能や状態を可視化するブレインヘルスケアによって導き出された画像や数値をもとに、直接患者様と向き合う私どもが、健康な脳細胞を維持できるようソリューションする。その連携業務は私どもにとってもとても夢のあること。脳の健康状態を見える化できれば、それはすなわち認知機能低下で悲しい思いをする方が減ることを意味しますので。

青山:認知症有病者数を減らし、健康寿命を延ばす。このために何より大切なことは先ほどおっしゃられた通り「脳の健康を維持するために早期にリスクを認識する」。この一点に尽きると思います。

記憶機能を司り、加齢とともに萎縮する海馬は小指の先ほどの大きさ

高橋:海馬は形状がタツノオトシゴに似ており、英名の「Seahorse(海の馬)」が名前の由来となっています。この海馬を構成する細胞を生み出す力が、加齢はもちろん高血圧や糖尿病、肥満等のリスク因子によって低下すると、「記憶を作る」「記憶を収納する」「記憶を取り出す」といった記憶・学習機能が損なわれることが、様々な研究によって解明されています。

青山:海馬の大きさは小指の第一関節ほどですが、その性能は驚くほど高く、例えば小学時代の同級生に同窓会で50年ぶりに会っても、瞬時に幼少期の面影を見出せるのもこの海馬のなせるわざ。本当にすごいですよね。

高橋: 脳は精密機器を超える機能を有しますが、重要なことは、「もの忘れ」と「認知機能低下」は“似て非なるもの”であるということ。働き盛りだけど人の名前が思い出せないことが多い、いつもメガネやカギを探している……といったことに心当たりがあれば、それは日常的に起きる「もの忘れ」であり、忘れたことをご本人が自覚できている限り心配はないと言えます。一方で、忘れたことへの自覚がなく、日常生活に支障が出るようになると、それは要注意のサインです。

青山:血縁者が認知症を患ったという方や、自身のもの忘れが気になるという方も、定量的に脳全体の細胞回路の若さを数値化する「脳ドック用AIプログラム」は非常に有用な検査になります。もし受診にためらいを感じる場合は、検査は心配や不安の材料を見つけるものではなく、将来に向けた“気づき”や安心感を得るもの、という考えに立たれるとよいかもしれません。

高橋:あまねく誰もが年をとり、加齢とともに海馬は萎縮します。ただ、長い時間をかけて少しずつ萎縮する特性がありますので、そうした点からも定期的な検査が有効であり、血液検査と同じように気軽に脳ドックを受診していただきたいと私も考えています。

高橋院長が提唱する認知機能の維持に効果的な4つの日常習慣

認知機能低下を抑制する4つの日常習慣

- 笑顔で会話できるコミュニケーションの場をつくる

- ふくらはぎの筋肉を使った有酸素運動で毛細血管への血流を促進

- 中鎖脂肪酸であるMCTオイルを食事にとり入れる

- 睡眠をしっかりとり、脳を休息させてあげる

高橋:超高齢化社会に突入した日本では“ぴんぴんころり”の標語に表されるように、健康寿命への意識が高まっています。80歳、90歳であっても足腰が丈夫で旅行や畑作りを趣味にもつ方や、明朗快活な性格でお友達がたくさんいる方など百人百様ですよね。

青山:その違いはやはり、日常によるところが大きいのでしょうか?

高橋: 最近「フレイル」という言葉を耳にする機会が増えましたが、フレイルは高齢期に入った方の筋力や活力の低下や、ストレスに対して脆弱になる心身の病態を指します。「独居」「親しい友人がいない」「誰とも話さない日がある」「社会と接する機会が少ない」などの多項目からフレイルと評価された人ほど認知機能障害、うつ等を発症することがわかっています。こうした観点に基づき、今から申し上げる4つの事柄を実践すると、認知機能低下を抑制する効果が得られるほか、フレイルに陥っても生活機能の維持向上を図ることができるとも考えられています。

青山:非常に興味深いです。4つの事柄についてぜひお聞かせください。

高橋:1点目は「楽しく会話するコミュニケーション」です。公園で気の合う仲間とゲートボールを楽しむ高齢者を以前はよく見かけましたが、コロナ禍で外出機会が減ったことで、高齢者の認知機能の低下が社会的な懸念になっているのですが、外出機会が多く、親しい友人が多い高齢者ほど、認知機能が衰えない傾向にあるとされています。さらに聴覚が衰えた高齢者の場合、会話が減ることで認知機能が低下しますので、補聴器などを活用して他者とのコミュニーケーションを損なわないことが大切です。

青山:人とよく話し、たくさん笑う人ほど、脳が活性化しているんですね。

高橋:2点目が「ふくらはぎの筋肉を使った有酸素運動」です。運動の機会が少ない方の脳の毛細血管を調べると、総じて死滅・退化した「ゴースト血管」が多く、このゴースト血管が「隠れ脳梗塞」の発症要因になることもあります。死滅した血管を生き返らせることはできませんが、適度な運動でふくらはぎの筋肉に刺激を与えると、ふくらはぎがポンプになり脳に血流が行きわたる効果が得られます。さらに、ストレッチにより毛細血管が拡張され、血管がしなやかになりますよ。

青山:ウォーキングは脳のアンチエイジングにも効果があるんですね。

高橋:3点目が「食事で脳のエネルギー源を効率的に補充する」です。脳はグルコース(ブドウ糖)を栄養分としますが、アルツハイマー型認知症の方の脳はグルコースを栄養分にできないことがわかっています。そのため電気とガソリンで駆動するハイブリッド車のように、認知機能が低下する以前から脳の状態に応じて2つの栄養素からエネルギー源を上手に摂取できるようにしておくことも有効です。なかでもケトン体を多く作る中鎖脂肪酸であるMCTオイルは、脳の機能性を維持する点で優れたエネルギー源になってくれます。例えば、サラダに小さじ1杯程度をかけたり、スープやみそ汁などに入れて毎日摂取しましょう。

青山:MCTオイルは健康やアンチエイジングの観点からも注目されていますし、同様の観点でIT起業家が提唱するバターコーヒーを朝食に飲むシリコンバレー式ダイエットが全米で大きな話題になっています。良質な脂質を効果的に摂取することは、脳や健康のため非常に理にかなった方法なんですね。

高橋:当院でもMCTオイルの販売を開始いたしましたので、皆さまの食事の時に一緒に摂取していただきたいです。そして最後は「脳を休息させる睡眠」です。当院の患者様は大変お忙しく過ごされているため十分に睡眠を取れていない方が多いのですが、やはり脳を休息させてあげることが脳にとって最上のケアになります。また、睡眠時無呼吸症候群の方や肥満の方は、脳や心肺の疾患などの合併症を引き起こすリスクが高いため、検査と適切な治療が求められます。

青山:院長がご提示された4つの日常習慣はとても勉強になりましたし、脳の機能性維持の効果性でも非常に納得感がありました。

高橋:ありがとうございます。今後もSplink社と連携しながら、患者様の健康を心身ともにサポートして参りたいと考えていますので、これからも様々な情報提供をよろしくお願いします。

青山:イキイキとした高齢者の方が増え、介護にあたられる現役世代もつらい思いをしなくてすむ明るい超高齢化社会こそが、私たちが思い描く日本の未来像でもあります。その実現に向けた一環として、皆さまにブレインヘルスケアをぜひご利用いただきたいと思っています。